栄養部

腎臓病食を知ろう

|

腎臓病は症状によって違いますが、進行する腎臓病(慢性腎不全)では薬物療法が重要です。正しい食事療法を行い、腎機能の進行を抑え、透析をしない一生が送れるようにがんばりましょう。 |

- たんぱく質の制限

通常は標準体重1kgあたり0.6~0.8gに制限します。

尿たんぱく排泄量とクレアチニン値によって決まります。 -

十分なエネルギー摂取

標準体重1kgあたり35kcal必要です。

年齢や運動量によって28~40kcalになります。 -

塩分の制限

1日6~7gを目標に減塩します。

高血圧や浮腫がある場合は5g以下に制限される事もあります。 -

場合によっては水分、カリウム、リンを制限することもあります。

たんぱく制限について

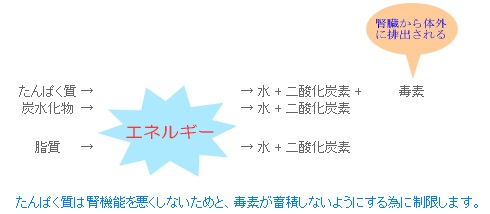

私達が生きるためにはエネルギーが必要です。そのエネルギーは食物のたんぱく質・炭水化物・脂質の3つの栄養素を燃やして得ています。身体の中でこれらの栄養素を燃やすと、いずれからも二酸化炭素と水が発生しますが、たんぱく質だけはさらに尿素窒素などの毒素を発生します。

腎臓はこの毒素を尿と一緒に排泄するはたらきをしています。そこで毒素の大もととなるたんぱく質を減らすと、腎臓の仕事量が軽くなり、腎機能の低下を遅らせることができるのです。

たんぱく質は卵、肉、魚、乳製品、豆類だけでなく、穀類や野菜、果物など砂糖類や油脂類以外はほとんどの食品に含まれています。同じたんぱく質でも質の良し悪しがあって、動物性たんぱく質は植物性に比べ、体たんぱく(筋肉や血液)をつくりやすいので「良質なたんぱく質」といわれています。

筋肉の減少や貧血を予防するためには制限されたなかで、可能な限り質の良い動物性たんぱく質をとることが重要です。つまり医師から指示されたたんぱく量のうち、50~60%を動物性たんぱく質から摂る事が望ましいのです。

食べてはいけない食品はありません。家族と同じ食生活の中でちょっとした工夫をしてみましょう。

- 治療用食品を上手に利用しましょう。

良質のたんぱく質を多くとるためには主食からとるたんぱく質を減らすことです。しかし、主食の量を減らすと、エネルギーが不足してしまいます。そこで治療用特殊食品(低たんぱくご飯や麺類、パンなど)を利用するとエネルギー摂取を減らさないで、たんぱく質だけを減らすことができます。 - 少ないたんぱく質を多く見せる工夫をしましょう。

・肉、卵、豆腐は野菜と一緒に料理すると量が多くなります。

(例:肉の野菜巻き・野菜を多くした串焼き・卵とじ・豆腐の野菜あんかけ)

・魚は尾頭付きにすると大きく見えるだけでなく、豪華になります。

(例:えびの姿焼き)

・混ぜご飯、カレーライス、ピラフなどは魚や肉を少なくしてもあまり見劣りしません。 - 3食のうち1食はおかずがなくても食べられるような献立を組み入れましょう。

(例:パンとジュース・野菜炒飯とスープ・天ぷら(野菜)うどん) - 材料は薄切りやみじん切りにするとかさが増え、ボリュームがアップします。

- 家族と同じ献立でプラス、マイナスを上手にすれば、家族と一緒に食べられ、長続きします。

(例:カレーやシチューは肉を除く。お寿司の盛り合わせは魚類を減らし、かっぱ巻やかんぴょう巻を多くする。天ぷらは魚類を減らし、野菜を多めにする。)

たんぱく質を制限すると必然的にエネルギーも得にくくなり、エネルギー不足になってしまいます。

例えばたんぱく質を30gに制限すると1300kcal程度しか摂取できません。不足分はたんぱく質をほとんど含まない糖質(砂糖やでんぷん)と油脂類を上手に使って補給する事になります。

摂取エネルギーが必要量を下回る状態が続くと、今まで貯蔵されていた脂肪や体たんぱく(筋肉・血液)がエネルギーとして燃えてしまいます。その結果、筋肉が減少、体重もだんだん減ってきて、疲労や脱力感が現れ、無気力になってしまいます。

また、体たんぱくが燃えれば、尿素窒素などの毒素が発生することになり、たんぱく質を多く摂った時と同じになってしまいます。つまり、身体を維持できるだけの十分なエネルギーをとらなければ、たんぱく制限食は無意味になるうえに栄養失調という生命の危機に陥ってしまうのです。

エネルギー補給は穀物をたっぷり使うことが一番効果的です。ごはんを1日200gずつ3回食べると、それだけで約1000kcal摂取できます。ただし、穀物は意外に多くのたんぱく質が含まれていて、15gもあります。たんぱく制限が厳しい場合は主食だけで50%にもなってしまうので、低たんぱく食品を使う事が必須になります。

その他、次のような方法でエネルギー不足にならないようにしましょう。

- たんぱく/カロリー比の少ない食品を選びましょう。

(例:マグロは赤身よりトロ・白身魚より青身魚・赤身肉よりばら肉) - 砂糖をたっぷり使いましょう。

- 春雨やくずきりなどでんぷん製品を料理に取り入れましょう。

- 揚げ物、炒め物、サラダ(油の入ったドレッシングやマヨネーズ)など、油を使った料理を多くしましょう。

- 間食にたんぱくの少ない菓子類やジュース、シャーベットなどを利用しましょう。

卵・乳製品・餡が使われているお菓子はたんぱく質が意外に多く含まれているので注意しましょう。 - アルコール飲料も適量であればエネルギー源になります。

- 特殊食品の低(無)たんぱく・高エネルギー食品(粉あめ、マクトンなど)を利用しましょう。

食塩(ナトリウム)制限について

食塩の制限はむくみや高血圧の対策です。これがなければ通常6~7gの制限で十分であり、2~3gの極端な制限は食欲をなくし、エネルギー不足の要因になりかねませんので注意しましょう。

濃い味付けに慣れている人は塩分の少ない食事はどうしても物足りない感じがするものですが要は工夫次第です。ちょっとした気配りでおいしい減塩食を作る事ができます。

減塩の工夫は高血圧食のページを参考にして下さい。

食事療法を長続きさせるために

良質のたんぱく質を多くとるためには主食からのたんぱく摂取を減らすことで可能になりますが、主食の量を減らすとエネルギー不足が起こってしまいます。そこで、治療用特殊食品の低たんぱくご飯や麺類、パンなどを利用し、主食のたんぱく質を節約すると動物性たんぱく質を増やすことができ、エネルギーも無理せず、十分に摂取できます。

最近は通常の食品と同じ程度のエネルギーで、たんぱく質は100gあたり1g未満しか含まない物も数多くあります。種類も豊富で、私達の好みに合わせて選択することもできます。

低たんぱく食を続けるためには、まず自分に合った食生活であることが大切です。食べてはいけない食品があるわけではありませんので、できる限り自分の好みの食品を取り入れ、好みの料理と調理で食べるようにします。

食品の良し悪しではなく、医師から指示されたたんぱく質量・エネルギー量・食塩量に合うように調整する事が大切なのです。