高齢者(嚥下)歯科

高齢者(嚥下)歯科について

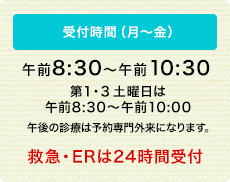

当科の初診の受付は、月曜・火曜の午前9時から11時になります。

紹介状・依頼状・お薬手帳などお持ちになり、ご来院ください。

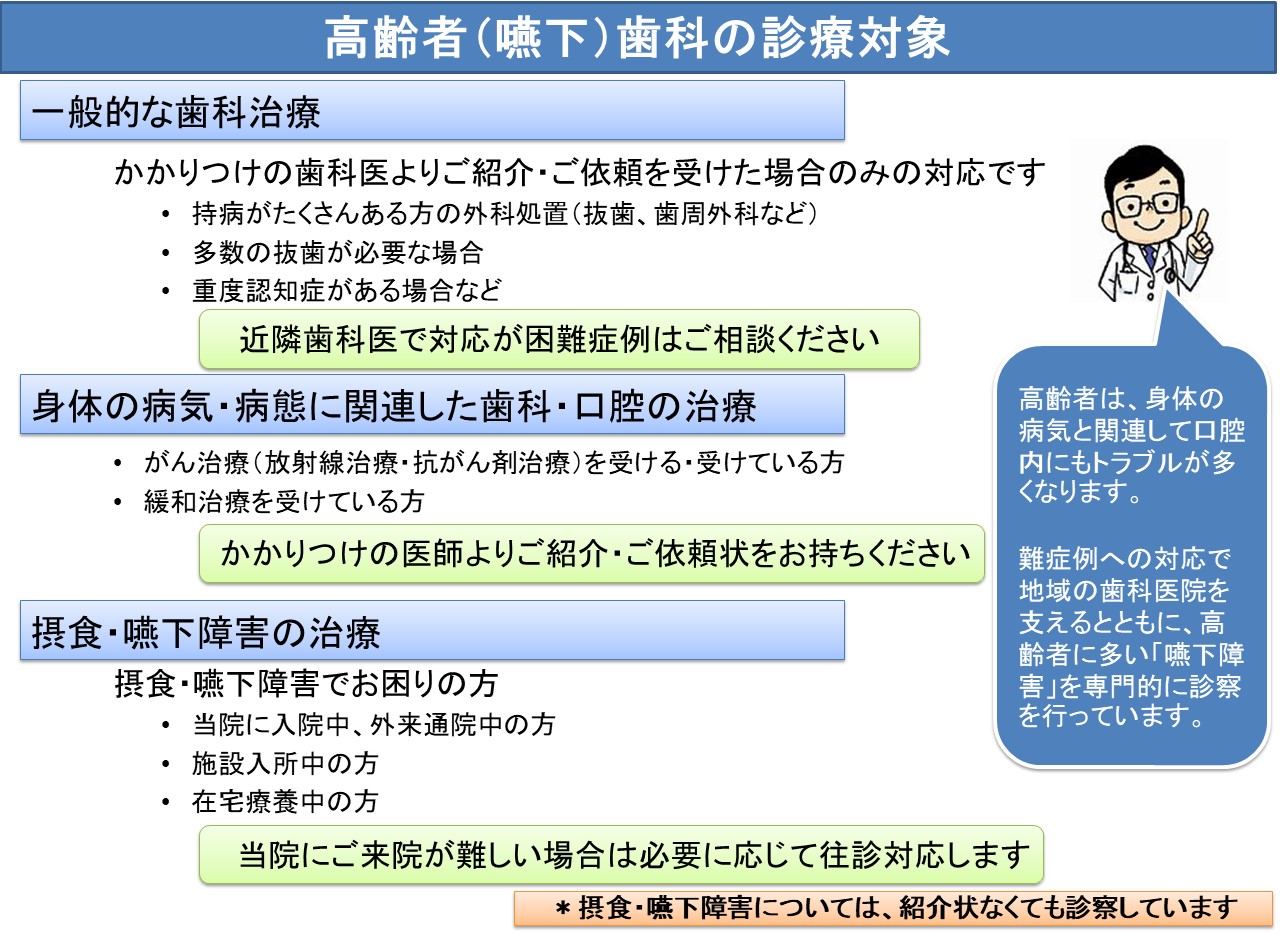

なお、当科で対応が可能な疾患・対象者については診療対象の項をご確認ください。

※ 原則的に診察日は、月曜・火曜のみとなりますのでご注意ください。

高齢者(嚥下)歯科のご紹介

近年、歯科疾患と全身の様々な病気の関連が明らかになって来ています。高齢化が進む中で、様々な持病を抱えながら歯科治療を受ける機会が増え、歯科診療中にも専門的な管理をしなければならないリスクの高い患者層が多くなってきています。実際、東京医科歯科大学では1989年(平成元年)5月に高齢者歯科治療部として全国の国立歯科病院に先駆けて設置されています。

口からは、栄養だけでなく、多量の細菌が体に入る侵入経路でもあるので、高齢者・入院患者さんなどの抵抗力が弱っている方は口の中が特に大切になります。

高齢者特有の「口が乾く」「噛めない」「喉に引っかかる」「血をサラサラにする薬を飲んでいる中での抜歯」「むせる」といった身体とお口の関係などを含めて総合的な診断と治療を行う科を高齢者歯科と言います。

当院では、「医科の治療を下支えすること」「最後まで口から食べる楽しみを守ること」を目的に入院期間中の合併症予防を中心に治療を担っています。

*当院は全国で初めて高齢者歯科を標榜取得しています。

下記①③については紹介状(依頼状)をお持ちいただくようにお願いいたします。

①有病高齢者の包括歯科

高齢者を中心として全身状態の医学管理を行いながら、抜歯、歯周病などの包括的な歯科診療を行っています。

当科では医科的病歴のある方のみを対象として、ご依頼をいただいた方を対象として、全身管理を行いながら、通常の歯科治療から小手術1)までの歯科対応を行っています。なお、広範な外科治療に関しては、耳鼻咽喉科、口腔外科と連携対応となります。

②口腔・舌・摂食嚥下リハビリテーション2)

高齢者の肺炎による入院率、死亡率は非常に高く、肺炎予防は非常に重要と考えられています。高齢者の肺炎に占める誤嚥性肺炎の割合は7割を越えるとの報告もされており、誤嚥による肺炎対策は特に重要です。そもそも、誤嚥はなぜ起こるのか?少なからず、口腔機能の低下が関連しています。当科では誤嚥につながる機能低下、食事中にむせる、喉に引っかかる、飲み込みづらいといった咽頭の飲み込み能力から、噛めない、噛んだものをまとめられないといった、咀嚼、送り込みなどの口腔の機能まで総合的な評価、診断、治療を行っています。

③入れ歯(義歯)のセカンドオピニオン ~難症例義歯外来~

1歯の歯冠崩壊や欠損から多数歯の欠損症例、無歯顎症例まで、さまざまな歯牙欠損に入れ歯は利用されています。骨粗鬆症、頭頸部がん、口腔がん、インプラントの失敗などにより、顎骨(支えとなる土手)を著しく喪失しているケース、何度も製作したが適合しないケースといった地域歯科医院で対応が困難な特殊症例、難症例についてご相談をお受けしています。

難症例では、総義歯はもちろんのこと、クラウン・ブリッジや部分義歯など補綴全般の高い技術と知識だけでなく、唾液、粘膜、顎骨を診る力が求められます。入れ歯の適合に苦慮されている方は、当科にてセカンドオピニオンも検討してみてください。

※一般的な歯内療法、歯周治療、抜歯など補綴治療の前処置として必要の場合は紹介元へ依頼させて頂いています。

通院が困難、 精密検査が必要、短期集中治療を希望、他の口腔疾患を併存している場合には入院治療をご相談ください。

①有病高齢者の包括歯科

既往歴、全身状態を勘案して、点滴・鎮静・全身麻酔等が必要な場合には入院診療を行っています。2日~7日程度の入院をしていただき、抜歯、小手術1)、義歯修理などをまとめて行います。

②口腔・舌・摂食嚥下リハビリテーション 2)

検査入院、訓練入院、治療入院など、目的は様々ですが、2週間程度の短期入院をしていただきます。

嚥下造影検査が必要なケース、機能障害が時間帯により変化するケース、食事の介助方法が重要なケース、訓練方法を確認する必要があるケースなど、外来診療、訪問診療では診断、治療が困難なケースも少なくありません。総合的な診断とリハビリテーションの指導が必要な場合に行っています。

③通院が困難な方を対象に、ご自宅、施設に往診加療をすることを訪問診療といいます

当科で診療していた方のフォローのため、、介護施設、連携病院などから依頼を頂いた場合に訪問診療を行います。

*近隣歯科医院の訪問診療との違い

顎骨壊死、口腔癌、緩和ケア、嚥下治療などは、高い専門性が必要です。近隣歯科医院の訪問歯科診療担当医で対応困難な症例、当院退院後の継続的なフォローをご希望な場合にもご相談ください。

高齢者歯科では「オーラルフレイル(口腔虚弱体質)」、「義歯性嚥下障害」といった新たな疾患にも対応する医療機器を設置してます。

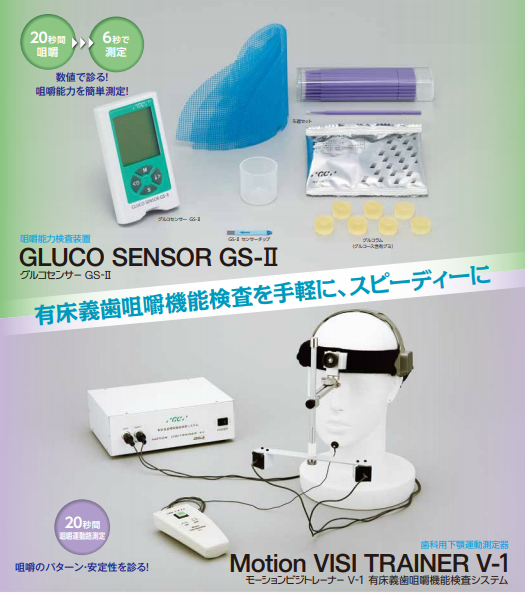

①咀嚼能力検査

検査用グミを咀嚼します。咀嚼により溶出された糖分を測定し、咀嚼能力を評価します。

②咀嚼運動検査

頭にセンサーを被り、咀嚼運動をします。運動中の下あごの動きを測定して評価をします。

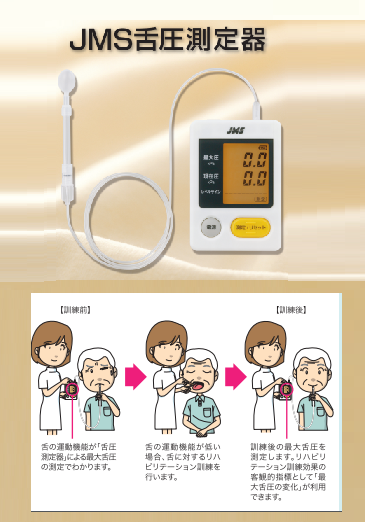

③舌圧測定検査

検査用バルーンを口にし、舌の押し付ける力を測定します。主力である舌の力を図ることで飲み込む力を予測します。

④口唇閉鎖機能検査

器具を唇に咥えて、引っ張りに耐えうる能力を測ります。

⑤嚥下造影 (VF: Videofluorography)

特殊なレントゲン装置を用い、透視下で造影剤を飲み込んでいただきます、胃の検査に似た方法で口やのどの動きを調べます。

⑥嚥下内視鏡検査

内視鏡検査 (VE: Videoendoscopy)

鼻から内視鏡(直径3.6mm)をのどまで入れて、のどの部分を直視して観察します。

食べ物を噛み、飲み込むまでには図のようにさまざまな器官が協調した動きが必要です。

上手く噛めない、飲めないと言った主訴も原因は十人十色です。問診をさせていただいた上で、もっと適当だと思われる検査を順次行います。検査で低下している機能が見つかった場合には、適正な食べものや食べ方があるかどうか、また治療、訓練によって改善させることができるかどうか考えていきます。

|

|

1)小手術とは

外来診察室で実施可能な小規模の手術を小手術といいます。代表的な小手術には、親知らずをはじめとした埋伏歯の抜歯、歯根嚢胞や粘液嚢胞など口腔領域に発生した良性腫瘍のうち、比較的小さなものの摘出術、歯周病(歯槽膿漏)に対する歯周外科手術、歯牙脱臼や歯槽骨骨折などの小規模な外傷に対する手術、上唇小帯や舌小帯などの付着位置異常に対する形成術、顎関節症に対する関節腔内注射などがあります。

通常、手術は局所麻酔下で実施しますが、必要に応じて全身麻酔法などを併用し、できる限り痛くない、患者さまにやさしい手術を心掛けています。

2)摂食・嚥下リハビリテーションとは

目的と目標

リハビリテーション医学は障害を扱う唯一の学問と言われ、失った機能を再びできるようにすることを目指すものです。疾患を治癒することが、目的ではなく、疾患により失われた機能に着眼点があることが他の学問と大きく異なります。その為、目的とする機能を明確にし、回復した結果、何をゴールとするか目標を定める必要があります。

よくある目的、目標の誤解について

摂食嚥下リハビリテーションの目的の大半は、誤嚥の防止、誤嚥性肺炎の防止です。しかし、その目標を間違えて治療が行われてしまうことも少なくありません。

誤嚥、誤嚥性肺炎を防止する為に、口から食事をするのを止め、胃瘻、経鼻栄養にする 。という形をとるのか、誤嚥を防止しつつ、口から食事をする機能を残す為に、食事の形態をミキサー食にする。という形をとるのか。この二つの治療の目的は似ているようで違うものです。誤嚥性肺炎という病気の予防を目的としてはいますが、目標として機能を向上を求めるか、否かが違い、患者さんにとっては口から食べられるか、胃瘻になるか、そこには大きな違いが生じます。

リハビリテーションを行う目的、目標をご自身でも明確にし、機能として何を、どうしたいのかを考えるようにしましょう。